北洋政府八千麻袋事件拾遗

近日,笔者翻阅中国档案史教材和近代档案史参考资料,参照《词典》有关八千麻袋事件的释义等进行比较性研读,对该事件的来龙去脉、功罪评说、档案归宿和舆论谴责等略有感悟、偶有拾遗。为纪念八千麻袋事件90周年,现撰文列述拾遗,以飨读者。

“八千麻袋”准确否?

上述《讲义》《简史》《当代》《分册》和《词典》,以及其他著作(如《明清档案与历史研究论文选(1985.10-1994.9)(上册)》等)、文章(如秦国经《鲁迅先生与“大内档案”》等)均坚持“八千麻袋”说,故90年来“八千麻袋”是一个为大家所沿用的公认说法。然而,笔者所阅的资料,对此却有另说:一是“九千麻袋”说,源自1934年2月邓嗣禹访问邓文如来函。正如赵泉澄《北京大学所藏档案的分析(节录)》一文所述:“据邓文如先生当日在场参观所知,这些档案,原来实有9000余麻袋。”又指出:“著者按邓文如先生9000袋说,系其当日目击,极可信,查历史博物馆出售纸商,既有8000袋,而北大所得之部,亦有1500余袋又60余箱,合之亦为9000余袋。世以为档案原为8000袋者固误,以为7000袋者亦误。”二是“7000麻袋”说,源自罗振玉《史料丛刊初编》第一册。该说认为:“著作按自纸商购得8000袋库档后,世多以为罗氏将原档8000袋如数购回,如国学季刊等所云,然据罗氏手编之史料丛刊,则只买回7000袋,8000袋之说,似系以讹传讹所致。”另据傅斯年(1896-1950,字孟真,曾任北平大学教授)致蔡元培(1868-1940,字鹤卿,号孑民,清光绪进士,翰林院编修,曾任北京大学校长、南京国民政府大学院院长等)函称:“孑民先生左右:午间与适之先生及陈寅恪先生共餐,谈及7000麻袋档案本是马饛翼时代由历史博物馆卖出。北大所得,乃一甚小部分,其大部分即此7000袋。”而路守常著《现代实用档案管理学》也称:“傅斯年先生致蔡元培先生函,为明清档案7000麻袋事有云:‘昨日适之、寅恪两先生谈,坚谓此事如任其失落,实文化学术上之大损失’。”

“成也萧何、败也萧何”的罗振玉

在整个八千麻袋事件中,罗振玉是一个核心人物。罗振玉(1866-1940),字叔言,号雪堂。1896年创办《农学报》,反对戊戌变法。1901年赴日本考察教育,回国后一度整理内阁大库档案,搜购大批出土的甲骨。1911年辛亥革命爆发,他逃至日本,潜心研究甲骨文。1919年回国,1924年应废帝溥仪所召,入直南书房,与王国维(1877-1927,字静安、伯隅,号观堂,清秀才,中国近代学者)一起检点宫中器物。

在八千麻袋事件中,“成也萧何”的罗振玉的“成”表现在两个方面:一是他在“八千麻袋”档案从“奏准待焚”到“上奏罢焚”过程中起到了不可替代的关键作用。正如《简史》所述:“光绪二十五年(1899年)内阁大库已年久失修,库墙部分倒塌。至宣统元年(1909年)库房破坏更为严重,经罗振玉报张之洞奏请,才把库中所藏大部档案迁出移交给学部管理。”试想:倘若不是罗振玉慧眼识瑰宝,“经罗振玉报张之洞奏请”,这些“奏准待焚”的内阁大库档案,届时一毁了之,何有后来的“八千麻袋”档案之事?二是更为关键的是,他出资高价回购售出档案。正如《分册》所述:“1922年2月,罗振玉在市上见到纸店出售的部分档案,以1.2万元买回,雇人进行检理,发现不少秘稿史册,如满、蒙文的辽、金、元事例,明代有关边务战事的题本稿,清初开国要略、皇帝的硃谕批折及各国的题表等。”试想:倘若不是罗振玉慧眼识珠,以3倍于收购8000麻袋档案4000元的1.2万元高价回购,怎能挽回大批历史档案当作造纸原料、一毁了之的噩运?

“败也萧何”的罗振玉“败”表现在他的两个“不该”:“一不该”是指罗振玉不该将档案献给伪满皇帝溥仪,正如《词典》所述:“最后他将留存的最珍贵的64872件档案于1936年献给伪满皇帝溥仪。”当然,如果联想起罗振玉于1924年11月帮助溥仪逃入日本使馆,翌年又在日本使馆帮助下,将溥仪秘密送到天津,1931年九一八事变后,罗振玉又积极参与制造伪满洲国等所作所为,他献档案于溥仪,倒也是“合乎逻辑”“顺理成章”的事情了。“二不该”是指罗振玉更不该、最不该将一部分档案卖给了日本人松琦。正如《简史》所述:“1927年,罗振玉把存留档案的一部分转卖给了日本人松琦,共40余箱之多。”

面对“成也萧何、败也萧何”的罗振玉,不少史论文章加以评论。依笔者浅见,有两人的评论值得关注:一是金梁《内阁大库档案访求记》对“成”给予的肯定性评论:“幸得雪堂先生一人之力,初将销毁,夺于火劫;终将造纸,夺于水劫。”二是蒋彝潜《论档案的售出》对“成”与“败”的评论既客观、又尖锐、也中的:“救档案的性命是罗振玉;将档案断送给外国的仍是罗振玉。救档案是功;卖档案是罪。那么,还是将功折罪呢?还是‘罪无可恕’呢?罗振玉的功罪到成了一个问题。然而很难说。将档案从还魂纸上救了还魂,诚然功不可没。不过这一售出,便等于没救。但的确只因他一救,档案便从此永留在空间了,而且是很妥当的空间,除了地震来枉顾。问你怎样判决?这次损失中国政府自始至终总要负责一部分责任吧!”

八千麻袋档案的归宿

8000麻袋档案,由罗振玉从同懋增纸店购回后,除一部分档案后于1927年卖给日本人松琦外,先于1924年以1.6万元价格转卖给清朝遗老李盛铎。在这部分档案中,除了其中的6万余件献给溥仪外,李盛铎将其余部分以1.8万元转卖给中研院史语所。这部分档案又一分为二:一部分于1936年由中研院史语所携至南京,后又迁往台湾;另一部分留在北京,则由中国第一历史档案馆所接收,成为该馆馆藏清代档案的重要组成部分。正如《分册》所述:清代档案是中国第一历史档案馆馆藏的主要档案,“包括入关前1607年至宣统三年(1911年),以及溥仪退位后住在紫禁城和寄居天津时期(1912-1940)形成的档案。”

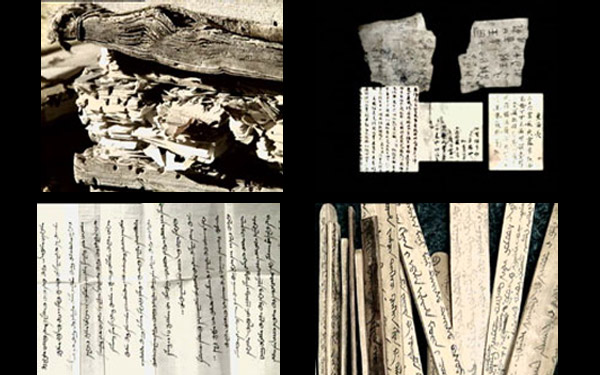

作为8000麻袋档案补充或延伸的62箱1502麻袋档案的归宿与去向,亦即赵泉澄《北京大学所藏档案的分析(节录)》一文所述的教育部和历史博物馆出卖8000麻袋档案之外,由历史博物馆留下“一小部分贮存馆中”的档案的归宿与去向。据该文所述,1922年5月,由北京大学研究所国学门主任沈兼士(1886-1947,曾任清华大学教授、辅仁大学教授、北京大学文学院院长、故宫博物院文献馆馆长、辅仁大学代理校长)鉴于史学研究的需要,急盼获得这批档案。同月12日,北大校方上呈公函于教育部请求获准接收这批档案。5月23日,校方奉到教育部5月20日许可的指令,经过一番波折,最后由校长蔡元培斡旋,这批历史档案终于移归北大整理。正如《当代》所述:“北京大学研究所国学门部分师生专门成立了‘清内阁大库档案整理委员会’(后改为‘明清史料整理会’),他们经过3年多的努力,共整理档案523000多件又600多册,之后,又出版了《清理清内阁档案报告(要件)》《嘉庆三年(1798年)太上皇起居注》及《顺治元年(1644年)内外官署奏疏》等档案汇编多种,为当时的学术研究提供了大量的史料。北京大学清内阁大库档案整理委员会的这一行动,在当时产生了良好的影响。从此,内阁大库档案的重要历史价值渐为学术界所重视,以致被誉为中国史料的一大发现。”中国近代史料方面的四大发现为:一是1899年河南安阳小屯殷墟甲骨档案的发现;二是1930年居延烽燧遗址(今内蒙古额济纳河流域)居延汉简的发现;三是1900年甘肃敦煌藏经洞敦煌遗书的发现;四是20世纪二三十年代包括上述北大清内阁大库档案整理委员会整理的档案和8000麻袋档案在内的清代内阁大库档案的发现。

原载于《中国档案报》2011年1月21日总第2108期第四版 文章作者:王德俊