解放南京城—父亲自述里的35军轶事

解放南京城—父亲自述里的35军轶事

刘力群

一、一支奇特且光荣的部队

二、在南京励志社见证“军地会师”

三、与李廉接洽刊印解放军入城布告

四、与蔡骧接洽口头播报35军入城情况

五、在金华曾任英士大学军代表

六、军长吴化文亲手炖制红烧甲鱼

七、35军也曾受到通报批评

今年是渡江战役胜利暨南京解放75周年。四月中旬,我到南京参加了一个由35军后代微信群组织的有关纪念活动,见到了活动组织者、35军政委何克希的女儿何小鲁;父亲老战友、35军政治部组织部长马同荣的儿子马建华;发小刘迎新,她的父亲刘志诚原是35军105师315团政委,曾参与和平接管南京中山陵工作。参加此次活动的还有九十多岁的高龄老人徐法全、王承安,他们作为35军老战士,亲历过渡江战役和解放南京的战斗,令全体四十余35军后代敬佩有加。

我的父亲刘宗卓(1920-2013),曾任35军政治部宣传部部长,后任南京军区《人民前线》报社总编辑、《解放军报》社长。他在晚年写的自述里,提到一些35军的轶事。我经过参加此次在南京的纪念活动,从多方面对于这些轶事进行查询和考证,更加丰富了对这个只有一年多历史的35军、特别是该军政治宣传工作的了解和认识。

图片:自左至右:35军政治部主任孔繁彬、宣传部长刘宗卓、副政委张雄

一、一支奇特且光荣的部队

35军全称是“中国人民解放军华东军区第三野战军第七兵团第35军”,渡江战役时划归第八兵团指挥。说这支部队奇特,是指该军从1948年10月初建到1950年1月撤编,只有短短一年零三个月的历史,且军长是国民党起义将领吴化文;说这支部队光荣,是指35军的主要组成部分是原华东野战军山东兵团鲁中南纵队,在渡江战役中最先攻入南京并占领总统府,把胜利的红旗插上总统府的顶端,宣告了蒋家王朝的覆灭,毛主席为此写下气势豪迈的《七律·人民解放军占领南京》。

一个军的实质属性,并不仅仅看他的军长是谁。35军的建立,是在毛主席的统帅下进行的。1948年9月济南战役中,原国民党96军军长吴化文率部起义,党中央和毛主席随即指示:一定要按人民解放军的建军原则把这支部队整编好,原军事干部不动,政治干部要配齐配好,要打一个政治大胜仗,不光是把士兵争取过来,而且要把军官争取过来。其时淮海战役在即,按照当时中央军委《关于统一全军组织及部队番号的规定》,吴化文起义部队整编为第35军,军长吴化文,政委何克希,政治部主任吴宪。按照整编要求,何克希、吴宪率从华东野战军各纵队中选派的十三套完整团以下干部、三套完整师职干部共四百余人进入35军,所辖之三个师,划归为中国人民解放军第103师、第104师、第105师。

淮海战役后,35军因战斗和非战斗减员严重,华东野战军又选派具有红军、八路军、新四军光荣传统的鲁中南纵队与35军合编,以鲁中南纵队指战员为主体,原起义部队在各师保留一个团,总人数由淮海战役前的一万多人增至二万二千多人。经过起义、改编与合编,35军彻底脱胎换骨,成为党领导下的人民军队。

胜利完成渡江战役、占领南京、浙江剿匪任务后,1950年1月35军撤编,指战员分别调入华东海军和其他军区,完成了其历史使命。

二、在南京励志社见证“军地会师”

父亲把晚年写的自述命题为“平平淡淡的一生”,并注明系借用达芬奇临终前总结自己一生的一句话,母亲牛玉华(1917-2009)就此写过几句诗:捧读“自述”几挥泪,酸甜苦辣恸我心;“平淡”并非自谦逊,得意春风未曾临。

父亲的这个自述有八小节:家庭境况、学校生活、奔赴延安、沂蒙烽火、金陵岁月、文革年代、艰难处境、晚年情趣,全文约六万字。在第四小节“沂蒙烽火”的末尾,父亲写到了在南京励志社见到陈修良与何克希“军地会师”的一段轶事。所谓“军地会师”,就是解放军渡江后与南京地下党会师,这是南京解放历史上的一个重要事件。父亲写到:

“1949年4月23日,第三野战军第八兵团第35军占领国民党经营二十二年的反动统治中心南京。我随35军机关从浦口渡江,进驻南京励志社。…… 南京的市民和学生欢天喜地,街上连日来有游行队伍,高呼口号,庆祝南京解放,欢迎解放军。‘解放区的天是明朗的天’、‘团结就是力量’的歌声不断传来。有一天,一位身着旗袍、高跟鞋,挎着皮包,看起来像位阔太太的女士来到励志社我军领导机关,向我们介绍南京的情况,着重介绍了工人、学生、市民护厂护校及其他重要设施等等情况。这位女士原来是当时南京地下党的负责人陈修良,她的谈吐,风采,引起了我这个刚从农村进城的‘土包子的注视’ ,亲切敬佩之情,油然而生。”

“励志社”位于南京中山东路,由三座中国传统宫殿式建筑组成,前身是“黄埔同学会励志社”,始建于1929年,35军渡江占领南京后,军部就设在此处。现在这里是南京钟山宾馆,在新建宾馆主楼旁的原励志社旧址内设有励志社博物馆,此次35军后代群举办的纪念活动就是在这里进行的。

励志社旧址今貌。 刘力群 摄影, 2024年4月16日

陈修良(1907—1998),浙江宁波人,1926年加入中国共产主义青年团,曾任向警予秘书,并由向警予介绍于1927年入党,1930年毕业于莫斯科中国劳动者共产主义大学。20世纪40年代中期,陈修良被派往南京,担任中共南京地下市委书记,开展秘密工作。

提起陈修良,许多老同志都知道,她是我党最著名的红色特工之一,长期潜伏在南京这个被蒋介石称为“铁桶一样的城市”,在白色恐怖的严酷环境下,领导地下党与国民党进行了艰苦卓绝的斗争,为解放南京立下战功。建国后,陈修良担任了上海市委组织部副部长、浙江省委宣传部长、全国妇联第二届执委等职务。

关于“军地会师”,陈修良曾在“迎接南京解放”一文中有过详细的描述:

“35军政委是何克希同志,我和他很熟悉。他带领队伍先行进城,已经住进了励志社,并作为军部办公地点。他在打听我的下落,我也在打听他的行踪,后来得知他们已经到了励志社。24日清晨,我立即坐上一辆接收来的吉普车直驰而去,要求同何克希见面。当时,我还穿着老百姓的衣服,门岗禁止车辆进去。我说明了身份与求见何克希的来意后,门岗立即通报。何克希见到我高兴得跳了起来,他连声说:‘我们会师了!我们会师了!’这时,会客室里忽然走出一个老相识—陈同生同志。当时,他是三野联络部长。他手捧一包东西交给了我。陈同生高兴地握住我的手,并指着东西说;‘这是你们最需要的东西。’我问:‘是什么?’他说:‘华东局叫我带来给你的一本电台密码。’这时我才恍然大悟,这就是南京解放前,我通过上海局打电报向华东局要的密码和呼号。于是,我就说:‘现在已经解放了,我也不再需要打电报了。’可是他一定要我收下,并说:‘这是我的任务。’后来,我把这包东西原封未动地交给了刘伯承同志。”

据史料记载,4月24日那天随中共南京地下市委书记陈修良一起来到励志社的,还有副书记刘峰、委员王明远、朱启銮等。他们与35军首长会面后,由我父亲安排车辆把他们送到了挹江门原“海军司令部”。(李廉主编:《战斗在中央日报的共产党人》)

三、与李廉接洽刊印解放军入城布告

父亲在自述中提到:“当时南京地下党的同志也不断有来找我接谈的,其中有位在国民党《中央日报》工作过的李廉同志,多次来找过我。后来在江苏省委宣传部工作。”

李廉(1920-2011),河南汤阴人,1940年加入中国共产党,为便于了解国民党军政情况,曾打入国民党《中央日报》任采访部主任;南京解放后参与创办由原中共南京地下党领导的《解放新闻》日报,后任南京《新华日报》编辑部主任、南京大学哲学系教授。

关于父亲在自述中提到的与李廉接洽一事,李廉在他主编的《战斗在中央日报的共产党人》一书中有“奉命打入南京《中央日报》”一文,是这样记述的:

“春寒料峭,晨风沙沙。南京解放了!南京解放了!这心声霎时间传遍了报社。这是早到的胜利,期盼的胜利;胜利到来之快,是我没想到的!……大约在七、八点的时候(4月24日),编辑部的工勤员从二楼跑到三楼我的住处,说有一位解放军要见主事人,我连忙下楼去接待。华东野战军司令部要赶印安民告示,宣传共产党的政策,知道这里有滚筒机,希望报社支持。同时告诉我:‘35军司令部宣传部长请你们派人去见他。’并告诉我宣传部的住址。”

“我非常高兴,报社员工求之不得。我一面通知住在报社负责工厂的人,通知排字房的负责人和铸版房的负责人,积极地完成司令部的要求,同时找来司机沈妙福,开吉普车去见部长。”

“在励志社的北边,原国民党国防部后勤部的地方,找到了35军政治部宣传部,接待我的是部长刘宗卓,他是我第一个见到的部队‘首长’,也是我五十多年来的老师和好朋友。”

“我向他报告了南京《中央日报》地下党在市委领导下的活动情况,现在根据地下市委的指示,要创办一份人民的报纸,连带也介绍了我参加党的情况。宗卓同志听了情况汇报以后,热情地说:‘你们要按市委的意见去办,警惕反革命的破坏。’”

李廉在另外一篇“我们创办了《解放新闻》”一文中也做了这样的记述:“4月24日早晨,中国人民解放军第35军的代表来到报社见我,要求立即排印中国人民解放军华东军区和总部的布告。此时,校对人员和排字房、工房工人本已下班回家休息,但一听到人民解放军交来的光荣任务,都迅速走上自己的工作岗位,机器准时开动,大量的解放军布告装上卡车,贴遍全城,运往前方、新解放的城市、村庄。”

解放后,李廉曾在南京和北京多次与我父亲相聚,两人还有诗词和书法互赠。1994年癸酉腊月,他从南京给在北京的父亲寄来“喜迎新春”诗一首:“庭前梅笑香满园,雪上鹊唱报新年;石头巍巍怀亲友,冬去春来是自然。”父亲即步李廉原韵回他一首“新春怀念”:“金陵于我亦家园,阔别而今三十年;长忆梅山春色美,梦游仙境乐陶然。”

图片:左起:李廉、汪兰(李廉夫人)、牛玉华、刘宗卓,1987年于北京

四、与蔡骧接洽口头播报35军入城情况

父亲在自述中写到:“因为工作关系,我当时还同国民党中央广播电台的一位姓蔡的广播科长(蔡仪或蔡襄记不清了)有所接触,通过电台,同在北京的范长江同志通话,谈南京的有关情况,口头向他们发稿,26军(原华东八纵)的程力正以及其他一些同志,后来见到我,都说从收音机里听到了我的声音。公开通过电台向北京通话只进行了几次,因怕泄密,遵照范长江同志的意见,就停止了。”父亲这里提到的“蔡襄”是蔡骧

蔡骧(1923-2001),出生于北京,曾就读国立戏剧专科学校(南京),1940年毕业后做演员、导演和播音员,曾任国民党中央广播电台传音科科长。新中国成立后,先后在南京、上海和中央广播电台做广播剧导演,1956年他为中央广播剧团话剧团导演了曹禺的《北京人》,一炮打红,全国巡演,周总理也先后观看了数场。

1949年4月24日35军占领南京后,蔡骧立足于国民党中央广播电台,在波长不变、呼号改变的情况下,实行电台广播工作人员起义,并与北京新华广播电台实施广播通话。

所谓“广播通话”,就是两个独立的广播电台在单向广播的同时,收听并载入对方的广播,实现同步双向交流。通过这种广播方式,既能达到即时信息交流,又通过成千上万的收音机把播报内容传到千家万户。这种奇特的广播方式,在中外广播史上极为少见,或是绝无仅有的。

1999年4月出版的《红日照钟山:南京解放初期史料专辑》一书,收录了蔡骧“改变呼号后:关于‘南京广播电台’的个人回忆录”和李扬(曾任新华社驻八兵团分社副社长、解放后曾任南京人民广播电台台长)“我所知道的‘南京广播电台’”,其中提到,“广播通话”的首创发起和实施者,时为中共中央广播事业管理处副处长梅益和北平新华广播电台播音员齐越。

父亲的老战友、曾任35军文工团团长的赵忠在他写的“1949·4·23进南京纪实”一文中(原载《半个世纪情》丛书第五集“沧海风涛路”),对父亲参与的这一“广播通话”作了较为详细的记述:

“刚到励志社,大约上午九点多钟左右我便被叫到一间大房子里,看到军部领导同志大都在场,像是刚开完会的样子,何克希政委向我交待任务:南京城有两个广播电台,一个是所谓中央广播电台,一个是所谓军中广播电台,你马上去,把它们接收过来,告诉那里的人,南京已经解放了,电台是人民的了,给他们讲讲城市政策,要他们看守好人民的财产。军中广播电台,要停止一切活动,中央台可以要他们立即转播北平的广播,等。我领受任务后,便带了一个通讯员坐车去执行任务。”

“从励志社到中央台不算远,很快就到了。当我走上电台大门的台阶时,有几个人迎了出来,我问他们负责人在哪里?他们恭敬的说:负责人都不在,解放军长官有什么吩咐,给我们说吧。我叫他们把所有的人召集起来,我给他们讲话:现在南京解放了,大家能坚守岗位,保护人民的财产,很好!这个电台从现在起,停止其他工作,马上开始转播北平新华广播电台的广播!希望大家切实保护好人民的财产。争取为人民立功!正在这时,有一个人慌慌张张地进来对我说:北平电话!北平电话!(实际上是北平新华广播电台的呼叫,本文作者注)我听说北平来电,马上跟他到了一个工作间,在一个大办公桌上立着一个话筒,便与北平通话。”

“回到励志社,我向何克希政委和政治部孔繁彬主任做了汇报,并决定下午由政治部宣传部部长刘宗卓同志去电台同范长江同志通话。现在回想起来,当时南京地下党的工作做的是很好的,原中央电台和原军中广播电台都是做了工作的,两处都有人在保护电台财产,对于接受处理也都是有准备的。”

值得一提的是,蔡骧的姐姐蔡美娴当时也在国民党中央广播电台任播音员。1949年4月24日上午11点,她用标准的普通话、沉稳的语调播报了南京解放的新闻:“南京广播电台,各位听众,南京在真空了不到24小时以后,今天上午,中国人民解放军已经进入市区,南京这座被国民党政府统治了二十二年的古城,获得了新生。南京解放了!”

五、在金华曾任英士大学军代表

父亲在自述里写到:“35军在南京住了大约两个月左右,就转移到浙江金华,南京由二野的部队驻防,刘伯承为第一任市长。到金华后,司政机关住法院,除部队的经常工作外,我还担任了英士(陈英士)大学军代表,那里的学生代表(可能是地下党员)经常来找我,我也去过几次。”

陈英士(1878-1916),即陈其美,浙江湖州吴兴人,中国同盟会元老,中国民主革命者,后遭袁世凯派人暗杀。国立英士大学创建于1928年,初名省立浙江战时大学,1929年5月为纪念陈英士改称浙江省立英士大学,校址初期在浙西南的丽水、松阳两地,1946年移址金华。1949年8月英士大学为金华市军管会接管,后被解散,其院系并入浙江大学和复旦大学。

在父亲的纪念品中,还保存着一个布制的胸牌,正面是“中国人民解放军华东军区金华市军管会”字样,背面写有“英士大学军事代表刘宗卓”。

1949年7月,母亲牛玉华带着我从山东临沂曲沂村的《鲁中南报》社南下金华与父亲会合,那时我刚两岁,对当时的情景还有一些模糊的记忆。那年三、四月,母亲作为华东妇女代表团的代表和随团记者,到北平参加了全国第一次妇女代表大会,在西苑机场和香山两次见到毛主席,并在香山幸福地与毛主席握手。到金华后,母亲还将这段经历向35军文工团新招收的学生团员做了一次报告,其中也大概有英士大学的学生。

图片:1949年7月母亲牛玉华南下金华与父亲团聚,自左至右:警卫员小刘、小田、刘宗卓、牛玉华、韩波、幼年刘力群(两周岁)。

今天,英士大学虽然已不复存在,但其老校友成立有“英士大学校友会”,编辑有“英士大学校友通讯”。父亲保存的这个“英士大学军代表”的胸牌,或能为英士大学的老校友们提供一份特殊而难得的记忆吧。

六、军长吴化文亲手炖制红烧甲鱼

父亲的自述中还有这样一段:“进入南京后还有一件轶事想提一下,35军军长吴化文,在济南战役中系敌方西守备区指挥官,在我大军压境下起义过来的,他在南京有公馆。部队到南京后,他请我们部长一级以上的干部到他公馆吃饭,主菜是红烧老鳖,他说是他亲自下厨房做的。此人后来离开了部队,在浙江省交通厅任厅长,不久因病去世。”

吴化文(1904-1962),祖籍山东掖县,早年在冯玉祥部队任职,后入北京陆军大学学习,毕业后先后追随冯玉祥、蒋介石、汪精卫,曾投靠日本侵略军;1948年9月在济南战役中率三个旅约两万人起义,后任人民解放军35军军长,率部参加淮海、渡江战役;新中国成立后曾任浙江省交通厅厅长。

父亲在以上自述中提到吴化文在南京有自己的公馆,具体位置在何处待考,估计是吴化文96军84师的驻南京办事处,位于鼓楼新村。这个吴化文亲手炖制甲鱼的轶事,从一个方面反映了当时35军来自国共两党指挥人员之间的融洽关系。

现在关于吴化文,坊间有各种故事流传,如:先后有四个太太(其中一位与地下党有联系)、五易其主、动摇不定而最后毅然起义,等,这些虽具故事色彩,但均有一定的事实为依据。然而有一种说法,说渡江战役占领总统府的是国民党自己的部队,那是完全不对的,已被不少历史和军事专家予以澄清。如前所说,吴化文率部起义后被编入的人民解放军35军,经过几次整编、改造和军政训练后,特别是有华东野战军鲁中南纵队成编制加入后,已脱胎换骨成了地地道道的红色人民军队。4月24日凌晨占领总统府的104师312团,其前身即为鲁中南纵队46师138团。另外,吴化文下属绝大部分官兵均拥护起义,当他们听到毛主席为起义部队发来贺电时,数千官兵霎时间爆发出雷鸣般的掌声和欢呼声(见何志斌:吴化文和我在济南起义的始末)。经过改编,吴化文部从属性到序列都不再是国民党的部队了。

七、35军也曾受到通报批评

父亲的自述中也有这样一段:“部队进入南京后,在执行政策纪律方面,多次受到上面的通报批评,我记得起来的一次是文工团在国民大会堂演出,为了布景,在墙上打了些窟窿,刘伯承、邓小平、陈毅、饶漱石、张际春等领导同志到国民大会堂讲话,发现了这一情况,向全军通报批评。另一次,南京解放后,当时美驻华大使司徒雷登还留在美驻华大使馆,一个战士、103师307团一营教导员王怀晋(后任金华军分区政治部主任)很莽撞地闯了进去,引起了美媒体的反映,这是涉外事件,更受到了上级向全军的通报批评。”

父亲以上记述有误。当时(4月24日晨)误入南京西康路美国驻华大使馆并与司徒雷登发生口角的是35军103师307团一营营长谢宝云,后来营教导员王怀晋及时赶来,缓和了事态的发展。

对此事,司徒雷登本人是这样写的:“4月24日的清晨,共产党军队先头部队攻入南京。大部队随后急速渡过长江,占领了首都。同杂乱无章的国民党军队相比。他们纪律严明、士气高昂。……清晨六点半以后,我在卧室被吵醒,几个荷枪实弹的士兵闯了进来,我惊呼,并且高声质问他们想干什么。他们退了出去,一两个口中还嘟囔着似乎很不满。等他们一离开,我马上起床,想要弄清楚发生了什么事。就在这时,大概有十一二个人又冲了进来,他们正是刚才闯进来的那些士兵。其中一位代表走了过来,礼貌地和我解释:他们并没有恶意,只是觉得好玩到处转转,希望我可以理解。我告诉他们我可以理解。这个人说士兵绝对不会伤害到我,如果觉得他们烦人可以把他们赶出去,无需对他们客气。”(《原来他乡是故乡:司徒雷登回忆录》,江苏人民出版社,2014年)看来,司徒雷登笔下对此事并无很大的怨气。事态当时震动国际舆论在于“美国之音”的渲染甚至造谣。

毛主席得知此事后,于4月27日凌晨四时专门为军委起草致电总前委:“35军到南京第二天擅入司徒雷登住宅一事,必须引起注意,否则可能引出大乱子。”

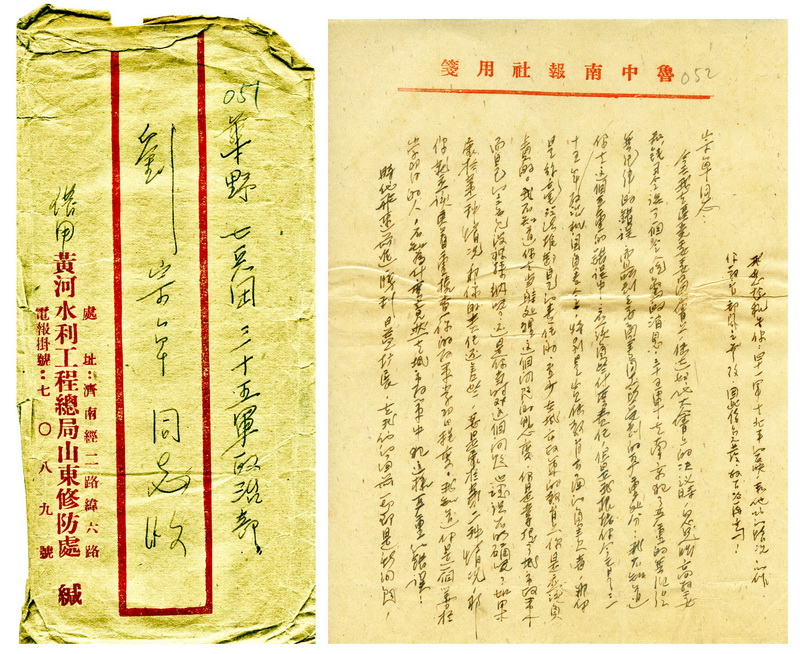

中央军委就此事通报批评了35军。当时母亲牛玉华1949年5月6日写给父亲的一封信中,提到通报“令人吃惊”。母亲这封信的原件三页和信封,经过七十多年都还保存着(已捐赠给香山革命纪念馆),信封上写着“华野七兵团三十五军政治部刘宗卓同志收”,信的内容如下:

“宗卓同志:今天我在区党委委员会上传达妇代大会上的决议时,忽然听到高政委(高克亭)和钱司令(钱钧)谈了一个令人吃惊的消息,三十五军在南京犯了严重的无组织无纪律的错误,而且听到主要负责同志所受到的严重处分。我不知道你在这个严重的错误中,应该负些什么责任,但是我根据你今天是三十五军政治机关负责人之一,特别是宣传教育方面的负责者,那你是丝毫没法推卸自己的责任的,至少在城市政策的教育上你是应该负责的。我不知道你在当时处理这个问题的态度,你是掌握了城市政策而自己的意见没被采纳呢?还是你当时对这个问题也认识不明确呢?如果属于第一种情况,那你的责任还差些,要是属于第二种情况,那你就应该更着重检查你的政策学习程度。我知道你是一个善于学习的人,不知为什么竟然在城市政策中犯这样严重的错误!……时代飞速前进,胜利日益扩展,在我们的面前,一切都是新问题,稍一不小心,就要犯严重的错误,恐怕你现在对这个问题比我体会得更深刻,但是我们不能因此而后悔,而失去信心,我们不愿犯错误,但是错误已经犯了,就应把它当作一个前进的关键,去从中接受教训,特别在此新形势底下,我们一切工作都是在学习中进行,错误也是不可避免的。只要我们肯于改过,我们仍然会在错误之后,有一个新的成就,这种胜利的信心,我想宗卓是十分坚定的。”

图片:母亲牛玉华1949年5月6日写给父亲刘宗卓的信

经过数次通报批评,35军以及各南下部队都从中汲取经验教训,纪律和作风更加严明,这也就出现了我军指战员在南京、上海和许多其他城市不入民宅而睡马路的情景,那张引人敬佩的解放军战士在上海街头睡马路的照片,一度被国际舆论称赞为是“红色中国的第一张公报”。

以上这些35军的轶事,都是父亲在八、九十岁高龄凭着自己的记忆以自述体零零星星记述下来的,并不为发表,因此更真实。经过钩沉和完善,这些轶事从模糊的框架逐渐充实明晰起来,成为一件件富有教育意义和参考价值的历史往事。

(此文刊载于《文史博览》杂志2024年第8期,有所删节)

- 滨海区“双拥”历史档案——抗战时期山东滨海区劳动英模大会巡礼之四(黎小弟指导/陈青撰文)

- 滨海劳动英雄像——抗战时期山东滨海区劳动英模大会巡礼之三(黎小弟指导/陈青撰文/ 陈庆堂 王文洲资料帮助)

- 失落的“滨海劳动英模”名单——抗战时期山东滨海区劳动英模大会巡礼之二( 黎小弟指导/ 陈青撰文 )

- “滨海劳动模范”老照片背后的历史烟云——抗战时期山东滨海区劳动英模大会巡礼之一( 黎小弟指导/ 陈青撰文 )

- 图说“山东人民解放军”( 黎小弟指导/陈青撰文)

- 虚怀若谷 大家风范——缅怀老一辈革命家朱瑞(文/黎玉之子黎小弟)

- 山东抗日根据地的独特历程(六)/金冲及

- 山东抗日根据地的独特历程(五)/金冲及

- 山东抗日根据地的独特历程(四)/金冲及

- 山东抗日根据地的独特历程(三)/金冲及