父亲东北十年路寻踪记(七)龙门火车站

我终于来到龙门农场了,从龙门农场往前开了一会才到了龙门河火车站,我疑惑地指着铁牌子问龙门河火车站上的人:“不是龙门火车站吗,怎么叫龙门河了?”他解释说:“南方也有个龙门,为了跟那个龙门不重,就改成龙门河了。”他还说:“现在的龙门河火车站是为了离龙门农场近,生活各方面方便才改建到这里的,你们要是看过去的龙门火车站,还得往前走。”我们又继续往前开,开了好大一会子,我觉着得有一二十里地,终于到了我父亲跟鬼子拼命、我哥哥叫我娘闷死在这里的龙门火车站。

东西走向的公路与南、北走向的铁路(从北安到龙门的铁路稍偏东北方向)交叉形成了一个十字路口,现在称98道口,我暂且称它为龙门站十字路口。龙门站十字路口的东南角盖有一间房子,一对六十岁左右的夫妇在那里居住,生活用品俱全,他们夫妇是在那里负责交通安全的,在火车快到达该路口之前,他们就把路口铁路两边公路上的大长木杆子放下,挡住过铁路的行人及车辆,待火车过去后,再把铁路两边挡在公路上的大木杆子拉起来,让公路上的行人及车辆通过。从龙门站十字路口东南角的房子往南大约有一二百米的地方有一村庄,这是我从北安进龙门山里以来看到的第二个有人居住的地方,第一个有人居住的地方是龙门农场,那个地方跟乡镇差不多,龙门农场是在1955年9月成立的,也就是说在抗日战争时期那个地方还是一片树林子。另一个有人居住的地方就是龙门站十字路口南边的那个村庄了,我指着村庄问那个看路的老乡:“那个村是什么村?”他回答的自然不是“爱护村”。所谓“爱护村”是日本鬼子占领东北时期起的村名,现在当然不叫了,在爱护村的赵家店及店主赵喜才(山东郓城人)已经没有了。现在能看到的只是龙门站十字路口东南角以南一二百米处的村庄,以及龙门站十字路口往北一百多米处的铁路东西两边,距铁路二三十米的日本鬼子占领时期的碉堡、据点、房屋的残存痕迹及破败的水塔。至于父亲说的他在龙门车站活动的证人:阳谷县定水镇街的洪恩龙、洪恩兆,及聊城朱老庄张横村楚润生,还有聊城朱老庄高庄的高堂路,现在他们都已经不在人世了,阳谷定水镇的洪恩龙、洪恩兆1970年7月12日给我父亲写过证明。找到龙门火车站的确不容易,从龙门河火车站又往东开了这么远,还不断地打听才找到地方,司机还要等着我采访完、拍完照才能返程,司机比预期付出的要多,我对司机说:“给你增加50元。”

北安火车站

父亲回忆:1935年1月,他们把我调到北黑线北安镇警务段火车站。北黑线,起点为北安,终点为黑河,故称北黑线。而北安镇则在哈尔滨正北,距哈尔滨670多里地,属黑龙江省北安县。

1935年3月24日,经过苏日双方近两年的谈判,苏联终于以一亿四千万日元的价格,将中东铁路及其一段支线卖给了日本。根据“大纲协定”,中东铁路为中苏两国合办和所有,中国政府向苏日双方提出抗议,指出苏联无权单方处理中国财产,但弱国无外交。从3月16日,中东铁路苏联人员就大批回国 ,到3月24日,苏联人就全部撤出回国。从此,中东铁路便全部落入了日本人的魔掌。

1935年3月27日,我被调到北安铁路分局北安警务段龙门车站。龙门车站在北安镇稍偏东北190里地处,在龙门山沟里,龙门山通毛兰顶子山,是很长的一道山脉。车站当时连我共有4个路警兵,有孙殿臣、支奎一、杨春普和我,警长是一个日本人,后来又增加了4个。在那个时期,有连环保请假也不准,再强行请假,就说你有红党嫌疑,就要往死里整你,往关里打信也不通,只能叫老乡有机会时往家里稍个信。到段后,我看到龙门车站院外共有七户人家,还有一座赵家店。赵家店开在爱护村,店主赵喜才是山东省郓城人,另一人金海山是山东省阿城人,回民,都称呼他老金,店内住的人多半是在龙门山伐木头的工人。

我除接车外,一有时间就到店内进行活动。我跟他们相处的时间长了,相互之间的关系也就融洽了,他们就跟我说龙门山里有抗日联军游击队,日本鬼子不断进行讨伐扫荡,这里的抗日联军游击队纪律很好,爱护群众,公买公卖,不欺压百姓,不欺压工人。在店内住的一个工人他花了2元5角钱买了一件褂子,抗日队员跟他商量:“你已经穿了两个月了,我给你3元钱买你的行吗?”我一听到此消息,心想这一定是共产党的队伍,还听说队伍里有中队长和指导员。了解到这些情况,我就巴不得马上和抗日联军接上关系。店主赵喜才他秉性直爽,很爱帮助穷人,也很憎恨日本人。于是,我就与他拉老乡关系,一来二去的日子久了,相互之间关系很好,也就敢说知心话啦。我告诉他:“中东铁路上的人吃不开了,找连环保人都请不下来假,走也走不了,活也活不成,早晚要死在日本人手里,真是没路可走了。”我问他:“龙门山里那支队伍对群众那么好,这是为什么?你是否能帮我联系上抗日联军游击队?”他说:“咱们想有出路就有出路,咱这山里不远就有抗日的队伍,我想办法帮你联系。”我心想:终于快要找到亲人了。感觉就像在漆黑的夜里看到一丝光明一样,心里踏实了不少。没几天就得到消息,那支部队是由总指挥、政委杨靖宇和司令赵尚志领导的让敌人闻风丧胆的东北抗日联军,听说抗日联军主任姓邱,连长王洪昌。

1936年3月就听说抗日十大联军不断地到龙门山上来宣传抗日救国,我想与联军接头,就叫赵喜才去山上搞一下情况。我说:“喜才,你亲自去一趟,别告诉别人,亲自见见邱主任,你与他说,有一个铁路巡警要来跟你们见见面,你是否允许。”赵喜才说:“还不知道那时拉过来,来时我跟他说。”过了一段时间赵喜才回来跟我说:“我去找了,怎么也找不到,听说已经走了,不知道他们哪时拉回来,我打听到他们来时,就跟他们说。”我想尽快与抗日联军接上头,为了及时搞到情况,我特地叫老金到山里去住,但也没找到联军。

一直在找的抗日联军联系不上,也找不到党。铁路又是日本鬼子管理,我觉得在此难以呆下去了,准备想办法离开此地。在那种特殊时期,鬼子根本不叫请假,要离开,只能偷跑。不料,这时我妻子来了,她个子不高,挺朴素的,问她叫啥,她只说叫王氏。当时,在我们老家那个地方,妇女受封建旧思想束缚、压迫严重,妇女婚后无名字。1946年土改时才给他起了个名字,我叫王月瀛,反正她也姓王,就叫王月华吧,从此,她才有了属于自己的名字。

当时,我叫她跟我父亲回去,但怎么动员她也不走。此前,我根本不知道她要来,是我父亲把她送过来的。虽然我们很久就是夫妻了,但我们一直都没见过面。因为那个时候我家里很穷,又加上社会动乱,连吃的都没有,哪还想讨老婆这事。但是,巧得很,1929年4月间,我从老虎台煤矿逃出来后,途中走到东丰县黄泥河子时,被黄泥河子区兵当无业的氓流抓去监押两个月,强制我们挖土壕,挖臭水沟。有一位上了年纪的老人叫王宪亭,很是可怜,累的快要死的样子,我生怕他出现意外,白天干活的时候我照顾他,晚上他挤不进又脏又臭的屋子里,只能在屋里边靠近门口的地方呆着,那个时候东北还很冷,屋门口冷得厉害,为防止他冻死,我就睡在他外边,给他挡点风,给他点温暖,他很受感动,对我说:“我家是观音堂(观堂)村的,在梨园的北边八里地,在家活不下去了,全家都出来逃荒了,可是我的大女儿死活不跟着出来,出来怕我把她卖了,跟着她奶奶在家里过,我也挺挂的慌,我看你心眼挺好,就把我大女儿许配给你吧。”此后,我就给我父亲写了封信,亲事就这样定下来啦。我只知道她家是观堂村的,是王宪亭家的大女儿,比我小8岁,其他啥都不清楚。

早在1935年的时候,我二婶子得了病,躺在炕上起不来,不能自理,家里没人伺候她,按理说我早已过继给她当儿子,我就应该伺候她,可是我又不在家。为此,我父亲想了个办法,先给我们完婚,叫我媳妇先进门伺候我二婶子。后来听我媳妇说:大囍的那天,我们家备了一辆木轱辘的马车,车上边搭棚,棚用两个倒U字形大竹篾前后支撑,上盖秫秸箔,秫秸箔上盖苇席,前后用棉被遮掩,前门还遮挂一块红布,车前两侧贴着‘上车辞父母,下车拜双亲’的对联。去接亲时,车内有我院中和我同辈的一个七八岁的小男孩,抱着一只装入烘笼(用树枝条编的冬天烘被窝用的笼子)中的公鸡。回来时,把车让给新娘坐,烘笼中填母鸡,由新娘抱回。就这样,在我不在家的情况下,我媳妇抱着只母鸡到了我家,就算是嫁到我家了。之后,她就负责伺候我二婶子,等她把我二婶子伺候的能自理了,她就向父亲提出要求,要到东北来找我,父亲打听到我的准确住址后,就把她送来了。

那时日本鬼子对我们监视得还很严,我要走就得偷跑,带着家属偷跑就更不是那么容易了,何况她的脚在她小时候用布条裹成了小尖脚,那个年代女人都是小尖脚,要是有个没裹脚的大脚妇女,反倒觉得不正常。她的脚走路都走不稳,哪还能跑?更何况是偷跑!家属来了我想跑都跑不成了,就这样我又呆了两个月。

1936年6月间,赵喜才跟我说:“听说邱主任他们那个十大联军回到龙门山了。”我说:“你跟他联系一下。”第二天一早,他去联系,当天晚上赵回来对我说:“我跟邱主任一谈你的工作作风和你让我前去找他们的目的,邱主任很欢迎,很同意。”我对赵喜才说:“你明天再回去找邱主任联系,是否能叫邱主任向我们靠近十拉里地。”第二天一早赵喜才又去找邱主任,当天晚上赵回来后对我说:“约好啦,明天(即定6月18日)上午11点在龙门山东南,距离车站7里地的一座小山上会谈,我领你去。”按照约定,我与赵喜才背着他家里打渔的渔网,假装去打鱼,走到山上等了不到20分钟,邱主任带着一个人也来了,后来才知道此人就叫刘尚阁。邱主任跟我们谈了抗日的光明前途,政治任务,及每个中国人都有抗日救亡的责任等等。并给我布置了工作,邱说:“咱大军所用的给养都是苏联供给,来路有些困难,你是否每月能供给一部分?”我说:“能,每月能搞玉米面3000斤。”邱还说:“最好你手下有几个人,以便联系。”商议后,邱主任决定派抗日联军刘尚阁同志长期在我手下做联络工作,再叫我找两个忠实可靠的人,我们确定了赵喜才和金海山,这样我手下的情报联络员达到了三个人。主要任务是:及时送情报,如日本人何时来、日本人的动向等,都要向邱及时汇报;再就是给抗日联军买成衣、玉米面、白面、油盐等物质。头次与邱见面谈了约半个小时。回车站后不几天,为了把刘尚阁安顿好,我去找日本警长门矢茂,说刘尚阁是我内兄,由门矢茂写了封信,我亲自拿着信去龙镇县给他起来国境证明书。以后,又以我的名义召集了十五名工人,在龙门山上以伐木材、搞生意为名,每月由北安镇金庆芳面房搞白面500斤、玉米面3500斤。春冬两季还给部队搞些衣服等。开始还好办些,通过车站脚行头头刘宽同志给买,由他安排地方存放,1937年刘宽同志去世,我就亲自去买,在我家存放。为此,我的工作引起了个别人的注意,他们怀疑我通抗日联军。

1937年7月7日夜,日军借一个士兵失踪为借口要进入北平(现北京市)西南的宛平县城搜查,遭到中国守军的拒绝,日军随即进攻宛平城和卢沟桥,日军开枪开炮猛轰卢沟桥,向城内的中国守军进攻。从此,日本开始全面侵华,抗日战争随即爆发。

卢沟桥事变后,日本对中国的侵略更加疯狂。12月间,敌人到龙门车站扫荡,总计到龙门车站230余名日军,住下来准备出动。我立即密派刘尚阁,把情报送给抗日联军,让联军打埋伏。刘尚阁回来说:“邱主任说计划打他一下。”12月27日早晨6时,一小队日军出发,总人数43名,内有两名高丽翻译。由于情报送得及时准确,专叫金海山带路,刘尚阁前走。由金海山带路走到龙门山东北的山沟内,约个半小时,43名敌人及一只日本军狗全部被打死,获得重机枪一挺,轻机枪四挺,弹筒两个,其余是步枪,抗日联军无一伤亡,战斗速战速决,打得漂亮,大获全胜。自消灭敌人以后,便衣汉奸特务赵国章便给日本报告,说赵喜才通匪,说我私通十大联军。

1938年1月间,也就是消灭敌人后不到1个月的时间,敌人就向我们下了毒手,他们先把赵喜才捉到北安宪兵队用酷刑,两个月后才放回。在赵喜才被捉走后不到10天,车站又调换来一个日本警长。一天,日本警长叫我们四个路警兵在二尺多深的雪地里下操,叫我脱了棉衣,两手上举冻直,他突然一脚把我踢倒在雪窝里。龙门车站在哈尔滨的北边,离哈尔滨还有870多里地,基本上到了我国的最北边, 一、二月份正是龙门最冷的时候,一般都是在零下40度左右,早晨又是一天当中最冷的时间,就是大活人在屋外不活动也要被冻成冰棍子。当时我已经被冻成僵尸,后来被人抬到宿舍,我妻子用雪在我身上慢慢地搓,才复活过来,我的两手两耳冻伤很重,20余天才逐步恢复,打那以后我落下了老寒腿病,遇冷两腿就疼得厉害。山东老乡,阳谷县顶水镇人洪恩龙、洪恩兆他们在1937年的春天就在北黑线老龙门车站当铁路临时日工,他们看到日本人想要我的命,就偷偷地对我说:“咱干这干啥!”我对他们说:“别慌!”1938年4月间,日本警长把我叫到他的屋里,一句话没说,打我七十多个嘴巴子,我的两脸被打得青黑发紫,眼都被打青,嘴被打得直流血,敌人是想尽千方百计治我于死地。当时我想,工作已经暴露了,有日本特务赵国章破坏,工作已无法进行啦,再继续工作下去没有好。于是,我就派刘尚阁去山里找邱主任,但邱主任还没拉过来。

1938年5月间,听说邱主任拉过来了,我叫刘尚阁再去联系,说明我的处境和要求。我的要求是:要是我的工作暴露了,我要求跟着联军去干。刘尚阁把我的处境和我的要求都向上级做了汇报,邱主任请示领导后来信让我做好准备,决定5月19日夜间来摸龙门车站时把我接走。可就在5月17日我接到车站命令,让我5月18日到小兴安车站助勤三天,我又赶快派刘尚阁去汇报,要求5月21日晚再来摸。5月19日晚,邱指导员(部队职务,对外称主任)带领抗日十大联军第八小队30多人,按原计划行动——夜袭龙门车站,将龙门车站打开,五个日本人杀了四个(那个没找着),房屋焚烧,缴获八支三八式枪,两支匣枪。把日本特务赵国章活捉住开膛、扒心,把他的两眼都抠出来,为民报仇除害。刘尚阁、赵喜才都参加了龙门战斗。当时我在小兴安车站,抗日联军为了接我,又去摸小兴安车站,但我们未联系上,只摸走了6匹马,也没把我接走。在夜袭龙门车站时,外边的枪炮声、厮杀声把我几个月的儿子惊吓地直哭,我的妻子在屋里不知发生了什么,吓的她赶紧用棉被把儿子蒙上,不让哭声传出来。屋外房屋焚烧的熊熊大火映红了半边天,照的屋里通明,吓得她赶快把做饭的铁锅从灶上揭下来,躲在锅灶内,然后再把锅反扣过来,顿时觉着比较安全了。忽然,她听到屋门外有人问道:“谁在这屋里住?”回答:“王月瀛”。这时她的心一下子提到了嗓子眼,“快走,别吓着大嫂!”她听到有人这么一喊,心垮塌一下子又落下来了。那次,可把她吓坏啦!事后,再看孩子,儿子已经没气了,妻子连惊带吓的,还失去了儿子,她的神经受到很大地刺激。

除此之外,在龙门火车站还进行了三次活动,活动了三列车工人,救活了大约有1000余名工人。日军为了对付苏联,在中苏边境线上,将一座座大山,陆续点活成充满杀机的怪兽,他们前后役使数十万人,沿中蒙、中苏长达三千公里的边境地带,修筑一系列大型军事要塞。日军将整个东北地区,分为东正面、北正面、西正面。虎头、东宁、绥芬河属于东正面;海拉尔属于西正面;黑河、孙吴属于北正面。凡涉及到要塞的任何事情都采取极其严格的保密措施。他们在北正面黑河那个地方的黄金子和爱辉中间大山里,修了一个秘密军事基地(要塞),由于施工量很大,需要大量的劳工,他们通过铁路将骗来的大量劳工运到秘密军事基地,修完后,日本鬼子怕劳工出来暴露军事秘密,就把劳工全部打死,不能叫一个活着出来。我知道后,哪列车运劳工,我就偷偷地去发动,把这情况告诉他们。三列车劳工有的是在辰青火车站跑的,大部分劳工是在孙吴火车站跑的。因为,龙门火车站往北下一站就是辰青火车站,从辰青火车站再往北隔一站就到了孙吴火车站,孙吴火车站是个大站,到孙吴火车站天已黑,且停车时间长,工人下车就跑。

1937年5月间,发动跑的劳工高堂路,跑到龙门西南山坡上,病在山坡不能动弹。我与龙门车站工务段吴头,前往西南山坡打野猪去,看到一个人在山坡躺着,我问他:“你还有气吗?”他会说话,当时我就动员吴头,与吴头一起把高堂路架到平板车上,推到站,到我家住了一天,下晚送到爱护村赵喜才他叔父屋里,与他叔父同居一房,我买药、买白面供给他,高堂路病好后,我又给他在公路段找的临时工。事后才知道,高堂路是聊城县南边王堤口村东边高庄村人,后他回到老家居住。

1938年5月19日因抗日联军去车站接我,我又一次公开暴露目标。5月21日我由小兴安车站回到龙门车站,洪恩龙、洪恩兆向我说当时打龙门的情况,并悄悄地问我:“抗日联军袭击龙门你摸音不?是你通信勾来的?不然为什么打龙门车站头一天你就调往小兴安车站去了?你要是在龙门就麻烦了。”还说:“听说头一年打龙门时打死四十多个日本鬼子也和你有关系?我们见过你家里的粮食,工人都怀疑你家咋吃这么多的粮食呢?工人背地里都常说,刘尚阁在联军内,你跟刘尚阁有联系,那粮食都叫刘尚阁送给了抗日联军了。”还问我:“将日本特务赵国章逮去砍死,是因为抗日联军吃过赵国章的亏所以才逮着杀了,是吥?”我只是笑了笑没说什么。后来有一天,路警杨春普突然问我:“抗日联军有你的人吗?那天联军叫我领着他们,走到你门前,联军问我谁在这屋里住,我说王月瀛,联军说快走,别吓着大嫂。”在那时我的革命工作是秘密的,我意识到我的身份快暴露了,我的处境已经非常危险了,得赶快想办法离开这地方,越快越好。关于此情况我找刘尚阁商量过两次,联军一直也没打过来,刘尚阁也一直联系不上联军,后来才知道,联军的处境也十分困难,可能已经转移了。我一方面等着联军再次打过来,另一方面我以有寒腿病走路困难不能站岗为由,多次提出调到关里的要求。

5月19日摸龙门,原日本警长被打死,不久龙门又去了一个日本警长名字叫伊腾,他稍会说中国话。住了没有一个月,到了6月20几号,伊滕对我说:“王,你的腿病?”我说:“受寒,北方很寒冷,不能好。”伊腾说:“调你温带去,你同意吗?”我说:“同意。”7月1号北安来调令,调我南下。当时我叫赵喜才往山里与联军取得联系,但也没联系上。

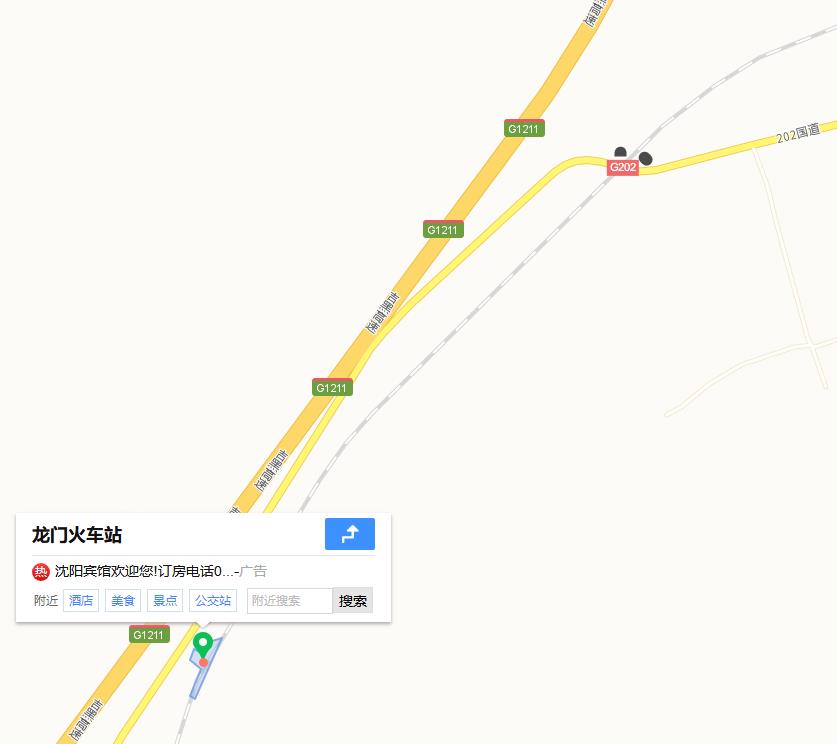

龙门火车站地图

北安至龙门是稍偏东北方向,西南是新龙门火车站,也称龙门河火车站。东北是铁路与公路交叉路口,现在称98道口。老龙门火车站就在98道口十字路口以北百米处的铁路两边,铁路两边的黑点是原龙门火车站旧建筑遗址。文章中称:铁路西,铁路东,方向都不是正南正北。

龙门站十字路口往北约百余米,铁路往西约二三十米,很大一块地方是日本鬼子的碉堡、房屋地基及残墙断壁,躺在地上的水泥混凝土的厚度大约有七八十公分,有的地方疑似枪眼,那一片现在也没法种庄稼,到处都是乱树棵棵子。

龙门站十字路口往北约百余米,铁路东大约二三十米日本鬼子水塔内,水塔也当碉堡用。

龙门站十字路口往北约百余米,铁路东大约二三十米日本鬼子水塔朝南开的门、窗。

水塔朝东开的射击孔及窗户

水塔内,靠北墙四方混凝土盖的下边是一口井,从井内把水抽到塔顶储水池,再给火车加水。

还有王风芝的半只脚。

水塔全貌,足有六层楼房高,最上边是盛水的,下边的门朝南开,多个射击孔、窗户。水塔门外还有一层台阶,周围的铁丝网及水泥柱子可能是后来围上的,但铁丝网北面留有进水塔的地方。水塔西面三个窗户及射击孔周围都有枪眼,上边水池子上也有枪眼。

西面墙即朝铁路的那一面枪眼较多,尤其是这三个窗户周围更多,最上边那个窗户周围有密集的枪眼。

水塔上边西边窗户及水塔顶部盛水池都有枪眼。

龙门十字路口北约百余米,铁路东大约二三十米是水塔,电线杆西边是铁路,东边是水塔。

铁路以东,北边水塔,往南中间水池,南边是大约有4米宽7米长的一残破建筑物。

紧挨着铁路路基的水池子,约1米宽,一米半长,深约近2米。

残破建筑:不知是碉堡还是炮楼还是什么建筑,一大水坑内插满直径大约三四十公分左右粗细不等的木柱子,水坑地面铺有六七十公分厚的水泥混凝土,有的木柱子在混凝土中没露出头来,有的穿过混凝土露出很长一段来,还有的不穿过混凝土直接从水坑内超出地面一大截子。露出来的木柱子都被烧的黑乎乎的,有的木柱子露出来的部分,叫附近的人用斧子劈下来一部分当柴火了,但多数木柱子被大火烧焦的痕迹依然清晰可辨,被烧焦的黑炭80多年后仍然在木柱子上。

从水坑内直接穿出来的木柱子,上边有被烧的痕迹

水坑内穿出来被烧的木柱子

追寻父亲足迹,在父亲和日本鬼子拼命的龙门火车站我看到,车站十字路口往北约百余米,铁路西边,下来铁路路基就有原建筑地基,往西约二三十米处,一大片乱树、杂树林子,内也有房屋、碉堡地基及倒塌的残墙断壁,厚度约有七八十公分,残墙断壁上有的有枪眼的痕迹,地基及残墙断壁乱七八糟地分布在各个地方。铁路东边大约二三十米处约有五六层楼高用来给火车加水的一座大水塔,水塔身上的西面有的地方有很稠密的弹痕,水塔四周有房屋地基,水塔的东面及北面还有已经被平了的日本鬼子的坟。水塔往南约70米左右,铁路东紧挨着铁路路基,一个宽约1米、长约1.5米、深约近2米的水池子,里边没水。从水池子往南约三四米,铁路路基东约一二米处,有一宽约4米、长约7米的一个大水池子,坑内有水,水坑中直立或斜立着大约直径有三四十公分左右粗细不等的很多木柱子,足有六七十公分厚的水泥混凝土,一大块一大块的在水坑上边错落地互搭着,有的木柱子在混凝土中没露出头来,有的穿过混凝土露出很长一段来,还有的木柱子不穿过混凝土直接从水坑内超出地面一大截子。露出来的木桩子都被烧得黑乎乎的,有的木桩子露出来的部分,叫附近的人用斧子劈了,但多根木桩子上半截被大火烧焦的黑炭至今仍然附着在木柱子上,80多年风风雨雨的漫长岁月竟没磨灭此痕迹。显然,龙门车站这个地方曾经发生过激烈战斗,并被大火烧过。我的哥哥就死在1938年5月19日那场大火。至今,我哥哥的灵魂仍在龙门车站那里看管着日本的那一帮阴魂野鬼及汉奸特务赵国章。看护铁路的老乡说:“龙门这个地方不光是您过来看,20年前(二十世纪九十年代)日本人也过来看,水塔北边和东边那个地方头些年有好多日本鬼子的坟头,当官的坟头前立的石碑,当兵的坟头前插个木牌,都写着日文,他们来了对着坟头磕一阵子头,抓把土就走,后来把坟头平了。”这不仅使我想起了1937年12月27日由于父亲的情报及时准确,抗日联军在龙门东北的山沟里一次消灭进山扫荡的41名日本鬼子、2名高丽翻译及一只日本军狗;1938年5月19日夜,抗日联军去龙门车站接我父亲,打进龙门站后,5个日本鬼子,被杀死4个,那个没找着,房屋焚烧,这些日本鬼子的尸体无疑埋在了那里。我愤怒了,日本鬼子侵略中国,在中国烧杀淫掠,残杀了我不计其数的同胞,战败后他们还来中国认爹,我要是和来龙门车站认爹的日本鬼子不期而遇了,会扇他几个耳光!叫他们这一帮不死心的侵略者也明白明白,中国现在强大了!