父亲赵全恒在一九七三年去世,留下了一枚红军纪念章和一张伤票。

纪念章是一枚铜质五星,表面以白瓷为底,周边用朱砂镶框。纪念章上的图案,是在铁锤镰刀党徽照耀下,一红军战士骑马吹号的侧影,下端缀以”1927一37 红军十周年纪念章"的文字。

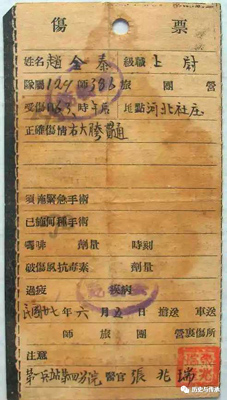

伤票是一张发黄的道林纸卡片,上端穿孔,左侧有一黑边。正面文字:“伤票 姓名 赵全泰 级职 上尉 队属129师386旅 受伤日6、3、时 午后 地点河北社庄 正确伤情右大胯贯通 民国27年6月5日送第一兵站第四分院 医官张兆瑞”伤票的正面盖有医官张兆瑞的印章,和两个椭圆形紫色的印章。两个椭圆形章痕模糊,只辩得出上有三字,左端一字为“乾”。

伤票背面的文字:“1.两侧之黑边,均未撕去者,表示不适于输送。撕去一侧者,表示适于输送,撕去两侧者,表示可使步行。2.正确伤情,如头部枪伤颅骨折者,应注明头部枪伤颅骨折、大腿枪伤股骨复杂骨折,应注明大腿枪伤股骨复杂骨折。不应只写头部枪伤,大腿枪伤、腹部枪伤有无内脏与大网膜之脱出,呕吐,漏屎,血尿等皆应注明。3.为唤起护送者及接收者之注意起见,于注意栏内记入应注意事项。如上肢缚有止血带,内脏脱出,脑质溢出等。4.适于担送者,则除去车送字样。5.裹伤所前应注明队属之番号。6.医官应签名于伤票之下端。7.伤票纸质用一百七十磅道林纸,上端钻孔加绳。8.正文长十公分,宽六公分。二边各0.5公分,上端1.2公分,下端0.3公分。”

我的父亲赵全恒是河南新县人,在红军时期曾用名赵全泰。父亲在世时,我们兄妹年幼,没有详细问他纪念章和伤票的来历。一九七0年,他到部队来看我,谈起他参加革命的经历时,我才知道他于一九二七年十一月就参加了鄂豫皖边区的“黄麻暴动”。一九二九年参加了红军队伍,先是在前方医院、红一军野战医院,后改编为红四军时调作战部队当战士、班长、师保卫连排长。红军从大别山转移,开辟川陕根据地,他任红四军政治部总支书记,在四川宣汉与刘湘的部队作战时负伤,子弹打断了左臂。长征时,调红四军十师通信侦察连任指导员。“西安事变”后,红四方面军改编为八路军一二九师,红四军十师改编为三八五旅七六九团,旅长王宏坤,团长陈锡联。父亲先后任三营九连、十一连指导员。参加了“夜袭阳明堡”的战斗。一九三八年春他在一二九师随营学校,被三八六旅旅长陈赓要去任旅部特务连指导员。一九三八年夏季的一天,部队驻扎在河北彭城,上午陈赓旅长正在指挥所布署作战任务,突然得知日军偷袭。我军发现时,日军离旅部只有七、八里路,前沿部队已与敌人交火。陈赓旅长很着急,立即组织部队作战。父亲在那次战斗中大腿中弹负伤。在西安、延安养伤痊愈后,回大别山坚持斗争直至解放。

父亲在河南省信阳专署视察员、红军视察委员会副主任职务上去世。我们清理父亲遗物,找到这枚纪念章和这张伤票。伤票记载的时间和伤情,正是父亲讲到的一九三八年那次与日军作战负伤的情况。但是纪念章何时何地所发,有何价值意义,对我们却一直是个谜。

解开红军纪念章之谜

解开红军纪念章之谜

十多年后,在一九九0年,我无意中发现一本一九八二年出版的《陈赓日记》,此书解开了萦绕我们心头多年的谜。时任三八六旅旅长的陈赓在日记开篇时写下了这样一段话:长征无日记,是我生平最大的遗憾,我曾经不止一次下决心坚持写下去,但也不止一次半途而废。这是一种要不得的惰性。从今天——一九三七年八月七日起,我要坚决地把日记不间断地写下去,无论在任何情况之下,战斗时也好,行军时也好,极度疲劳时也好,始终如一地写下去。要使这次全部抗战的事迹,没有一点遗漏在我的记载以外。

顺着日记往下读,一九三七年九月六日的日记跃入我的眼帘,日记的内容正是颁发纪念章时的情况。

“九月六日 上午七时,我即到达阅兵场。因准备太差,阅兵台根本不适用,只好用木桌临时搭架。约八时许,部队先后到达。此时大雨如倾,但人人精神奋发,口号震天,无有畏雨者。刘师长致词毕,由张浩同志代表党中央及军委授红军十年纪念章,我得章一。举行换帽时,大家都有一种说不出的心情。我们戴着它——红星帽,血战了十年,创造了震撼世界的奇迹,动摇了几千年来视为神圣的社会制度,今日为了对付我们共同的敌人——日本帝国主义,结成全民族的联合战线,暂时将它(红星帽)收藏起来,换上一顶青天白日的帽子。但我们永远是党军,红军永远是红军,任凭换个什么名义,戴上什么帽子,我们始终为了共产党的光荣而奋斗。现在虽然是民族革命的阶段,但一切努力牺牲都是为了将来社会主义的胜利。雨虽大,阅兵仪式仍照原定计划举行完毕。到家后,已近黄昏,大家都是身无干纱。”

日记的字里行间洋溢着老一辈无产阶级革命家对革命事业的忠诚,读起来令人热血沸腾。日记中的刘师长即一二九师师长刘伯承,张浩当时任一二九师政训处主任。据资料介绍,张浩原名林育英,湖北黄冈人,后改任一二九师政委,因病返延安治病,离开一二九师,由邓小平接任一二九师政委。一九三七年九月六日一二九师阅兵的地点是陕西三原县石桥镇。

至此,我们清楚了父亲的红军纪念章的来历和意义,也明白了他为何如此珍爱这枚纪念章的原因。这枚纪念章凝聚他十年征战,爬雪山过草地,九死一生的艰难历程啊!

解开伤票时间之谜

解开伤票时间之谜

日记在一九三八年一月三十日记载:

今日为旧历除夕,为了照顾新战士的习惯,各部均举行会餐,并放春假二日。旅部招待杨光占群众会餐,食颇丰富,农民得此一饱,大家高兴,连残汤余菜,都没有剩下,对八路军真是心满意洽。一个老大爷说:“长到六十八岁,没有见过这样好的军队。”

我感到团一级的某些领导者,仍然存有国焘路线的残余,特别是对任用干部方面,还是有些以老部下,亲近者,单纯军事观点为标准的浓厚气味,对自己所亲信的干部的错误或多或少有掩盖或放纵的情形。特务连就是如此。许多干部私有观念甚浓厚,有些干部不能单独工作,一放手就做出违反原则的事来。这些都使我感到加强干部思想意识的锻炼及马克思列宁主义和党的基本教育的重要。

其中专门提到了特务连的问题。而我父亲是在三八五旅七六九团三营打完阳明堡机场后,到一二九师随营学校学习,于一九三八年春从随营学校调到三八六旅旅部任特务连指导员的,看来这就是我父亲离开三八五旅七六九团调到三八六旅的背景。我父亲在红军时期的军、师、团做过很长时间的党务和保卫工作。他曾对我说过,在鄂豫皖就与陈赓熟悉。

顺着日记往下读,找到陈赓旅长在一九三八年五月三十一日的日记里,记载的我父亲伤票所述那次战斗的详细情况。日记内容:

五月三十一日 昨晚据侦察报告,观台增敌。当即令游击十四支队以一部进入苏村,担任对漳河的警戒侦察,敌如前进,及时报告,决集中主力打击之。并令七七二团严密警戒。

今日早餐后,正电话召集各团首长给以任务,实现昨日预拟之企图,忽然闻得激烈之枪炮声,知为敌袭。即令七七二团一营正面应战,河州一营立即进入东面山地①[河州,地名,位置不详。河州一营,系我党所领导的地方抗日武装。];我到纸房,一面令先支占领纸房南北高地,一面集结七七二团的两个步兵营,向河州一营靠拢,准备突击敌之左侧背。据观察所得,敌约八百人尽为日寇,装备完善,武器精良,附炮五门,向我彭城第一营猛烈突击。我第一营几次反突击,将进入街市之敌击退。我率二、三营又出现在敌之翼侧,此时敌即退守村庄,凭据旧式碉堡顽抗,不敢再肆猖狂,但我亦无法突击。

激战终日,黄昏后,敌人遗弃死尸数十具,狼狈向观台逃跑。此次敌伤亡二百余人,我仅获枪三支,马一匹,但沉重打击了敌人进攻彭城的企图,胜利地保卫了彭城。我共伤亡约一百五十余人,巴州二营长及一营教导员负伤②[巴州,位于昔阳县城西南,是昔阳县的一个镇。巴州二营,系我党所领导的地方抗日武装。]。此次纪支队并没有如命进到苏村,以致让敌突然出现在我警戒阵地前面,一时队伍不及集结,突击失机,致未将敌完全歼灭。

今晚全部集结宿凤、张二庄一带,仅以小部在彭城。

日记记载的情况与父亲所述相符,唯一不一致的是日期。日记日期是五月三十一日,而伤票日期是六月三日午后。从日记时间往后看,六月三日无战事,而五月三十一日所记又与我父所述吻合,为什么会出现时间差异呢?

陈赓旅长的日记是一天天记下来的,不会有错。而我父亲负伤的日子这对于个人是重大的事件,而且是当时很快就填写了的,也不应该有错呀!想来想去,只能推测是医务人员填写有误。

又过了若干年之后,我忽然醒悟造成这个时间差异的合理解释。我想起父亲在世时,记日期的习惯是用阴历,伤票上的三日是不是阴历呢?我赶紧查了万年历,公历一九三八年五月三十一日那天正是初三。但是却是五月初三。日子是对上了,月份却对不上。设身处地一想,我终于明白了造成月份对不上的原因。

当时的情况应该是这样,公历一九三八年五月三十一日下午,父亲在三八六旅旅部特务连与日军作战,大腿负贯穿伤,送到战地医院医护处置。填写这张伤票,应该是战斗的次日以后,即已是公历六月份了。填写伤票的军医就把月份填写为六月。问我父亲受伤的日期,我父亲回答是初三,这个初三是阴历。估计当时也没推算阴历初三的公历日子,医务人员在填写时就误填为三日。这样伤票的日期,就成了六月三日。除此,我实在是想不出更为合理的解释。

留下的待解之谜

小小一张伤票,承载着近八十年前那么多的信息。上面的内容仍然还有很多待解之谜。

一.父亲受伤的地点填写的是“河北社庄”,我在地图上查找彭城的社庄,没有找到,是“社庄”这个地名当时填写有误?还是这个地名以后发生了变动?

二.伤票上填写父亲的职级是“上尉”,至今只见到红军改编为八路军时给高级军官授衔的记载,没有见到给中下级军官授衔的记载。这又是怎么一种历史史实呢?

三.伤票上填写的“第一兵站第四分院”又是什么情况?当时兵站在哪?四分院又在哪?那时是国共合作,这个兵站是国民党的还是共产党的?第四分院又是国民党的还是共产党的?当时战场又是一种什么样的救护体制呢?

四.伤票的设计很科学,便于战场使用。特别是对于两侧黑边的使用意义,更是令人叫绝。这是谁设计制作的呢?是八路军设计制作还是从国民党部队那里延续下来的呢?

五.在伤票上盖章的医官“张兆瑞”,还能了解到他的信息吗?如果他还在世,或者是联系到他的后人,我们应该感谢他当年为我父亲疗伤,感谢他当年为中国的抗日战争作出的贡献。

历史悠悠,近八十年前给我们留下了这么多的待解之谜。破解这一个个谜团,能使我们更进一步了解那个血与火的抗日战争年代,贴近历史的真实,贴近父辈的足迹和父辈们在抗日战争中作出的流血牺牲的贡献。我们将继续探索与发现。也希望了解情况的朋友给予帮助。

《陈赓日记》让我们了解了八路军三八六旅在抗日战争中的真实历史事实,帮助我解开了萦绕多年的心头之谜。红军十周年纪念章和伤票又对《陈赓日记》起到了局部的印证、补充作用。为陈赓大将留下的日记内容增添了实物可视。遗物的所有者,当年的八路军高级将领和下级军官,自战场一别再没见过面,解放后又相继去世。但他们留下的互相联系的遗物,却向我们展现了那个抗日年代,八路军抵御日寇、英勇杀敌的鲜活画面。

红军纪念章与抗战伤票在时时提醒我们不忘历史,提醒我们今天的幸福生活来之不易,一定要将老一辈舍生忘死的奋斗精神传承下去。在新的征程中,纪念章上的那位红军骑兵战士吹响的进军号,永远在催促我们勇往直前。