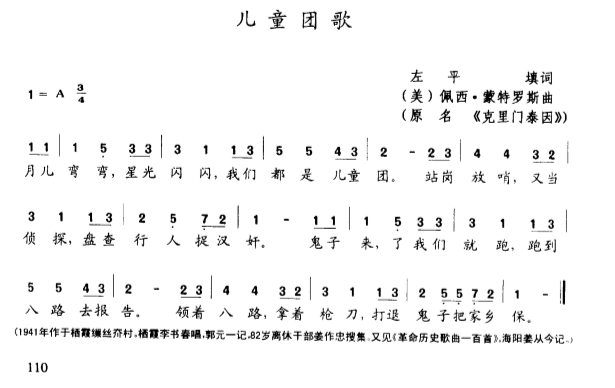

小说《苦菜花》里,收录了一首抗日战争时期在胶东根据地广为传唱的《抗日儿童团歌》:

月儿弯弯,星光闪闪,

我们都是儿童团,

站岗放哨,又当侦探,

盘查行人,捉汉奸。

鬼子来了,我们就跑,

找到八路去报告,

领着八路,拿起枪刀,

打退鬼子,把家乡保。

为这首歌曲填词那年,我才13岁。

榜样

我的家在山东省文登县大水泊镇西南台村,父亲是一位私塾的“教书匠”,母亲是一位普普通通的农家妇女。

1937年7月,日寇发动全面侵华战争。当年12月,中共胶东特委在山东半岛的天福山发动武装起义,点燃了胶东半岛的抗日烽火。天福山就在距离西南台村十几里路的地方,我的家乡自然也就成了胶东地区最早的八路军根据地。

从那时起,八路军在我的家乡开展的抗日救亡宣传活动热火朝天,抗日救亡的道理家喻户晓,深入人心。“山东自古出好汉”。挟齐鲁雄风,中国共产党抗日民族统一战线的大旗下,立刻汇聚了一批又一批忠肝义胆的胶东子弟。“当八路,打鬼子”,在我的家乡蔚然成风。

1938年2月,村里来了一队八路,其中有两位英姿飒爽的女八路,一位姓刘,另一位姓乔。她们的到来,立刻吸引了村里的女青年。年龄稍大的姐姐和她的同伴几乎每天都要去找八路攀谈,聆听关于抗日救国的革命道理。

四五天后,两位女八路随部队开拔了,姐姐于宜嘉(参军后改名于岐)、堂姐于福嘉,以及同村的于佩珍(后改名于淼)和于菊英(后改名王菊)也同时“失踪”。

那天晚上,月儿弯弯,星光闪闪。’

姐姐走前,送给我一张小手帕,再三叮嘱:千万不要泄密。

堂姐于福嘉走前,她母亲正犯“心口痛”病,她留下了一封信,表示了“尽忠不能尽孝,尽孝不能尽忠”的遗憾,并立下了掷地有声的铿锵誓言“我们宁可死在抗日的战场上,决不死在家里的炕头上!”

堂姐于福嘉参军后,改名于森。1942年担任威海卫妇救会会长时,因叛徒出卖,被日军宪兵队逮捕。日本宪兵队长星野用刑七天七夜,她宁死不屈,在狱中英勇就义。

母亲的泪

姐姐的不辞而别,急坏了母亲。旧社会“好人不当兵,好铁不打钉”。在最初一段时间,母亲说什么也不相信姐姐当兵去了。她坚信,姐姐是因为晚饭时挨了父亲的打,才离家出走或寻了短见。一连几天,母亲由我陪着,一家一家去询问,一片一片树林去查看,一边寻找,一边哭喊着姐姐的名字。一声声悲苦的呼唤,伴着一串串滚烫的泪珠。

由于整日涟涟泪水,绵绵不断,母亲的双眼发炎了,肿得像两个小馍馍,细细的两条眼缝布满了红红的血丝。农村无医无药,母亲只好自己用小火罐把眼睛里的浓血拔出来。这本来是一种既不科学又十分危险的乡下土方,却收到了奇迹般的治疗效果,母亲的双眼逐渐恢复了正常。

后来,姐姐的消息逐渐多了起来,母亲的态度也悄悄地发生了变化。她不再为“女儿跟人家跑了”感到丢人、痛苦,相反,却为女儿当八路、自己成“抗属”而自豪。她不再催促父亲去找姐姐,而是千方百计地托人给姐姐捎去衣物。八路军来往过路,只要被村里安排到家里吃“派饭”,母亲总是尽最大的努力给他们做好吃的,就像见到了远方归来的游子。

一年多后,母亲的心平静了,我的心却悬了起来——我想学姐姐当八路,却又怕惹母亲伤心,欲言又止,左右为难。

见我心神不定,一天,母亲关切地问道:“你这些日子怎么跟掉了魂似的?”

话匣子一打开,我便有了向母亲袒露心扉的机会:“妈妈,我不想读书了。”

母亲一下子怔住了。她知道我很喜欢读书,学习成绩也好,常常得到老师的夸奖。百般疑惑的母亲急忙追问:“为什么不想读书了?是不是你在学校里发生了什么事情?”

我念书的学校在大水泊镇。当时,日本鬼子的势力范围主要在济南、青岛、烟台等大中城市,县城还暂时为国民党所控制。我告诉母亲:“我在学校没发生什么事情。是我们的校长不好,他总说其产党八路军不抗日。这不是胡说八道嘛!八路军住在我们村里的时候,成立了自卫团、青救会、妇救会、儿童团,办了识字班,讲了那么多抗日救国的道理。村里先后有三十多人参加八路军了。爸爸不是还告诉了我们,去年在雷神庙,八路军用土枪打下了日本鬼子的飞机嘛!”

母亲似乎猜到了我心驰神往的方向:“你不上学干什么?”

“当八路,抗日救国!”我的回答虽然坚定,却又于心不忍。我担心母亲再哭伤了双眼。

果然,母亲轻言细语的劝阻立刻随着那忧虑的眼神传递了过来:“你还小啊!”

随即,一串串滚烫的泪珠叉跌落了下来。

慈母手中线

捅破了“要当八路”这层“窗户纸”后,我索性据理力争:“八路军也有小兵。去年冬天住在我们村里的八路军有一位叫吕木兰的小女孩,和我年龄差不多。日欣不是也参加了八路军嘛?他比我还小一岁呢!”

日欣是我大伯父的孙子,大名叫于乃昌,离休前曾任解放军总政治部宣传部副部长、解放军南京政治学院院长等职。他虽然辈分和年龄都比我小,却在一年前就参加了八路军,在“孩子剧团”当上了小演员。不久前,他所在的部队途经家乡时,全家人都见着他了。日欣肩上斜挎着的挎包系了个白毛巾,轩昂自若,令儿时的同伴羡慕得五体投地。

听了我的话,母亲低下了头,沉默了。

就在这段时间,我二伯父的儿子于瓯江回家来了。瓯江大哥比我大二十多岁,大名叫于永嘉,1927年在大学读书期间加入中国共产党,大革命失败后,与党组织失去了联系。1936年,理琪奉派到胶东恢复党组织时,瓯江大哥找到了党,并参与了天福山起义的组织发动工作,随后担任了中共文登中心县委组织部长,并当选为文登县抗日民主政府的首任县长。

听说瓯江大哥回来了,我仿佛遇到了救星。

“对,找瓯江大哥来帮我求情!”

在村外树林里,我找到了正在散步的瓯江大哥。不等我开口,瓯江大哥先发话了:“听五婶说,你要参加八路军?”

我点了点头,抬眼传递过去一丝乞求的目光:“怕爸爸妈妈不让。”

“五婶只是担心你太小,舍不得你。抗日的道理五婶和五叔都懂。”

瓯江大哥虽然没有正面应承我的请求,但是,母亲从此却默默地开始为女儿做着出征前的准备。她一针一线地为我缝制了一双结结实实的猪皮底布鞋,缝补了几双袜子,改制了姐姐留下的一套衣服。母亲常常一边飞针走线,一边暗自抹泪,仿佛每一针都扎在了自己的心头上。

送女上征程

1939年7月,临行前一连几日,母亲一有空,就把将要离去的我搂在怀里,用浸润着泪水的双唇亲吻着我的额头和脸颊,不时地还背着两个妹妹给我煮个鸡蛋吃。

出发的日子到了,父亲不在家,母亲特意为我包了饺子。当热腾腾的饺子端上饭桌,我和妹妹都欢腾起来的时候,母亲却独自一人躲在一旁啃起了玉米面饼子。似乎是一瞬间,我突然懂事了,猛然扑了过去,从母亲手里一把抢过玉米面饼子,两行热泪随之扑簌簌滚下眼帘。

那夭晚饭,一锅香喷喷的水饺,我和母亲一个都没能吃下。

入夜了,弯弯的月儿挂上枝头,漫天的星斗布满夜空。母亲把两个妹妹哄睡着以后,又把她们移到炕边,然后,坐在炕头上,把我紧紧地搂在怀里,哄我安然入睡。

午夜时分,母亲悄悄喊醒了我,给我换上一套干净的衣服,再亲手给我洗脸、梳头,然后,用筷子夹起一个个油煎饺子喂我吃下。一边喂,一边哽咽声音叮嘱道:“到部队上,要注意身体,常往家里写信,想法子找到你姐姐。”

吃完油煎饺子,母亲又把我送到村头的小河边。我接过母亲准备好的衣包,斜背肩上,然后,安慰母亲“别想我,赶走了日本鬼子,我就回家!”

月儿弯弯,星光闪闪,我们一行十余人告别了亲人,借着星月的微光,义无反顾地踏上了抗日救国的艰难征程。

从此,在光荣的八路军山东纵队的序列里,有了我的名字。

国防剧团小八路

经过几天行军,我们到达了莱阳县,随后,我和同村的于淑玉被胶东军区后方司令部分配到胶东抗日军政干部学校(1940年4月,抗大一分校一大队进入胶东,与胶东抗日军政干部学校合并成立抗大一分校胶东支校)学习。

1940年日本鬼子“六一”大扫荡后,八路军山东纵队第5支队(后改为第S旅)国防剧团成立小舞蹈队,我被调了过去。

我们小舞蹈队共有6名成员,4名女兵,两名男兵。朱云芳年纪最大,15岁。她是寿光县人,从清河区调来,虽然大家都不习惯她的寿光口音,但她多才多艺,是我们剧团的“小台柱子”,会唱歌,会演戏,还是我们舞蹈队的小老师。我们后来演出的海军舞、叮铃舞、青年舞、黑人舞,都是她教的。可惜,她于3年后因患肺炎无药医治而病逝。

我们这些小舞蹈队员刚聚到一起的时候,还出过一些误会。

14岁的莱阳人宋光华眉清目秀,从“胶东青联孩子剧团”刚调来的时候,穿着土布缝制的对襟便装,头剃得光光的,像个“小和尚”,人见人爱。晚上宿营,当领导要把她同男孩子安排在一起就寝时才知道,原来她是个小姑娘。她的光头是在日本鬼子“六一”大扫荡时剃的。那段时间,孩子剧团的孩子们都被疏散敌占区鬼子据点附近的老乡家里,并且不分男女都一律踢了光头,这才闹出了“男女不分”的笑话。

别看我们这些小伙伴都是些孩子,个个用八路军纪律约束自己,可自觉了。

一次行军,行军纵队左侧突然响起了枪声,大家不约而同地朝反方向转移,趟过沙河,爬上一个土坡。转移途中,宋光华的一只鞋子跑掉了,右脚也崴了。我和丁敏只好一边一人扶着她,跟着队伍继续奔跑。就在我们穿过一片萝卜地时,宋光华不小心将一棵露出地面半尺高的萝卜踢断了。尽管敌情所迫,所有的人都不能停下脚来,但宋光华还是一路奔跑,一路自责:“我破坏群众纪律了,我破坏群众纪律了!”

还有一次行军,路过宋光华的家,正好学校组织小学生在村头鼓掌喊口号,欢迎子弟兵,她的弟弟就在当中,尽管离家两年多了,但宋光华还是没有停下脚步,也没有和弟弟打声招呼,只是回过头来,异常兴奋地告诉我:“小于,我看见我弟弟啦!”

虽然,论年龄,我们自己也是孩子。

八路就是我们的家

尽管,我们都是远离父母的孩子,但八路军就是我们的家。

掖县(现莱州市)西由村的丁敏,1940年年初与同村的另一个女孩子一同到抗大学习,不久,因抗大在大泽山铁夼寺一带遭敌袭击,她俩被疏散回家。鬼子扫荡过后,面对艰苦、血腥的战争环境,那人“妥协”离队了,而丁敏却独自一人找到队伍,回到了她朝思暮想的革命大家庭。

那年,丁敏和我一样大,也13岁,常常却像一位懂事的大姐姐。一次行军宿营,轮到我值班到炊事班打烫脚的热水,可那天偏偏是个雷雨天,我从小怕打雷,所以,磨磨叽叽半天不肯出门。丁敏知道我的心事,二话没说,提着从老乡家借来的瓦罐出去了。回来的时候,刚要跨进大门,一道刺眼的闪电突然划亮了夜空,紧接着就是“哐嚓”一声炸雷。丁敏被吓了一跳的同时,在门槛绊了一跤,滚烫的水溅到了丁敏的胳膊上,迅速燎起一串水泡。

事过之后,她始终没有埋怨过我一句,我们依然亲似姐妹。

丁敏离休前曾任济南市文联副主席,直到上个世纪80年代她去世,我一直未向她道歉。

1940年日本鬼子“六一”大扫荡后,国防剧团随主力部队转移到平(度)、招(远)、掖(县)、莱(西)的大泽山区。因为山区贫瘠,筹粮困难,常常饥一餐饱一顿的,但大家毫无怨言。行军的时候,互相帮助,到了宿营地,只要有空,大家就围坐在小豆油灯下,学习旅司令部抄收的电讯和旅政治部油印的学习材料,再不,就组织起来学文化。我的一手还拿得出手的钢笔字,就是当年用树枝在沙地上练出来的。

最使我难忘的,是老班长巴联(后改名于峰,李耀文同志的夫人)给我们讲述“皖南事变”,我们这群小姑娘一边听,一边跺着脚失声痛哭,一边痛骂蒋介石破坏抗战。

发动群众编剧本

在那个难忘的岁月,出于对敌斗争的需要,剧团每一位同志都肩负了群众工作任务,一到驻地,男同志负责在村子里组织或训练自卫队,女同志负责“妇救会”的组建及工作开展,而村里儿童团的工作,就由我们几个“小八路”负责。

剧团的演出任务也十分繁重,慰问部队要演出,发动、组织群众也需要文艺宣传的形式。剧团团长叫虞棘,解放后曾任中国人民解放军总政治部文化部副部长。那年头,他常常为手头缺少贴近抗战现实、贴近根据地军民抗敌斗争实际生

活的剧本而着急。

虞棘团长想到了共产党人的“绝招”——发动群众。一天,他召开了一次全团动员大会,公开号召:全团每个同志不分男女老少,都要想方设法创作反映抗战题材的剧本。

现在看来,虞棘团长的动员似乎有点“不近情理”。小舞蹈队多是些十二三、十四五岁的孩子,最多只有小学文化,11岁的烟台人赵虎参军前以拣煤核为生,甚至没读过书。兼任队部通讯员的王丕晓也没读过几天书。

可虞棘团长不这么看,他硬要“赶鸭子上架'’.

“大家不是都学文化了吗?学了就要用。世上没有八路军战士克服不了的困难!”

八路军战士最听党的话。只要是领导交代的,就必须千方百计去完成。

头些日子,几乎天天都在想着这件事情。行军想,宿营后躺在老乡的炕上还在想。有一次甚至梦见别的同志都写出来了,就自己一人交了白卷,让虞棘团长狠狠地批评了一通。

自己虽然年纪小,但好胜心强,生怕“落后”。但编写剧本毕竟是一种创造性脑力劳动,还需要一定的文化基础,而我才读过4年小学,创作剧本,谈何容易?几次硬憋着自己写,结果一个字都写不出来。

“跳方”出灵感

一天,剧本实在“编”不出来了,大家索性出了房门,把村里的孩子喊到村头,讲了一番儿童团如何组织起来的抗战道理后,然后教唱救亡歌曲。

毕竟是些孩子,都有“贪玩儿”的天性。

群众工作做完了,就和房东的孩子玩“跳方”游戏——在地面上画若干正方形的格子,然后,单脚“金鸡独立”,将石片或瓦片从一个方格踢到另一方格。

也许,是组织儿童团的思维语言与编写剧本的思维要求在意识深处发生了下意识的碰撞,跳着跳着,灵感突然从意识深处蹦了出来,一个儿童团捉汉奸的剧情在思维的屏幕上,渐渐浮现了出来。

我丢下莫名其妙的小伙伴,独自一人跑回房东老乡家里,爬在小炕桌上,奋笔疾书,开始了我一生第一次也是唯一的一次文艺创作。

儿童剧《儿童团捉汉奸》剧本很快编写出来了。剧情十分简单:几名儿童团员正在村头“跳方”,来了个形迹可疑的陌生人,鬼鬼祟祟地打听村里八路军的情况。儿童团员们发现这人是个汉奸,便一哄而上,七手八脚地把汉奸按倒在地上。这时,一位八路军战士正好路过,于是,儿童团员们就把这个汉奸交给了八路军叔叔。

故事编写过程中,有个难题曾经一度困扰了我,就是儿童团员们怎样辨别陌生人是汉奸。要解题,换个当代的刑侦专家来,恐怕也不那么容易。可我当时,却凭着孩子天真的“小聪明”,把故事编“圆”了:我让剧中的儿童团员从陌生人身上里搜出一面小日本的“太阳旗”。

剧情编出来了,还得有支歌呀!

我们的副班长曲枫参军前在烟台市上过学,看过不少电影,自然也经常哼唱一些非常好听的歌曲。日久天长,耳熟能详,有一首歌我也会了:“小小姑娘,清晨起床,手提花篮上市场。卖花,卖花……”

借花献佛,我将这首曲子,填上了新的歌词。60多年后,我看到战友陈志昂主编的《胶东解放区歌曲选》后才知道,这首歌原名《克里门泰因》,由美国佩西·蒙特罗斯作曲。

剧本编写出来后,经过左平等同志修改,正式上演了。

从此,这首《抗日儿童团歌》在胶东抗日根据传唱开来。

既挨批评又获奖

1941年秋,八路军山东纵队鲁艺宣传大队来胶东,军区政治部在海阳县姜格庄组织文艺汇演。胶东北海军分区宣传队演出了《儿童团捉汉奸》。

汇演结束后,所有的文艺工作者集中在姜格庄村外的一座寺庙前,开展总结讲评。

讲评《儿童团捉汉奸》的,是鲁艺宣传大队在话剧《雷雨》中扮演周朴园的一位主要演员,他在作了总体肯定之后,对编剧的一处疏忽,提出了严厉的批评“汉奸是到根据地来刺探军情的,他的身上怎么能藏有鬼子的‘太阳旗’呢?”

这一句批评,把我们国防剧团的人都给点醒了:是啊,“小千千于”(大家给我起的绰号)把剧本写出来以后,大家修改了好几处,怎么偏偏把这么荒唐的情节疏忽了?

尽管,台上的讲评人在批评之后,是一句安慰“听说,这个剧本是位十三四岁的小同志写的,这还可以原谅!”

但我却没有原谅自己:从那以后,再也不出那个洋相,不自量力地编写什么剧本了!

又过了一段时间,我在海阳县黄连夼村驻地看到了一份《胶东大众日报》,版缝中刊登了一则消息:儿童剧《儿童团捉汉奸》获得了三等奖,奖金为胶东根据地发行的北海币10元。

我的少年,饱尝了烽火硝烟的苦涩,但由于融入了浩浩荡荡的革命洪流,更有着千金难买的自豪和甘甜。